Coro UAM-I

Objetivo

El objetivo de taller es desarrollar las habilidades musicales a través de la experiencia coral. Trabajar la voz, aprender diversas obras corales tradicionales del mundo y desde luego de México. El repertorio del taller abarca obras acapella, con acompañamiento a piano, o bien con orquesta, abordando el repertorio coral sinfónico.

Contacto

e-mail: Corouami@gmail.com

Imparte: Mtra. Angélica Ramírez Cruz

Redes sociales

El taller se encuentra conformado por alumnos, trabajadores y académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Todos son bienvenidos, no es necesario tener conocimientos previos de música o experiencia coral para poder ingresar al taller, no existe límite de edad.

La sede se encuentra a un costado del Foro al aire libre, en un horario vespertino de 3 a 8 pm.

Se le pide a los coralistas que asista por lo menos dos o tres veces por semana.

Debido a la pandemia las clases han tenido una redirección:

Martes de 7 a 9 pm Historia de la música.

Miércoles de 7 a 9 pm Revisión de videos de diferentes obras solistas o pequeños ensambles.

Jueves: Apreciación musical. Se analizan diferentes obras corales o instrumentales, de diferentes géneros y épocas.

Si estás interesado en inscribirte llena el siguiente formulario:

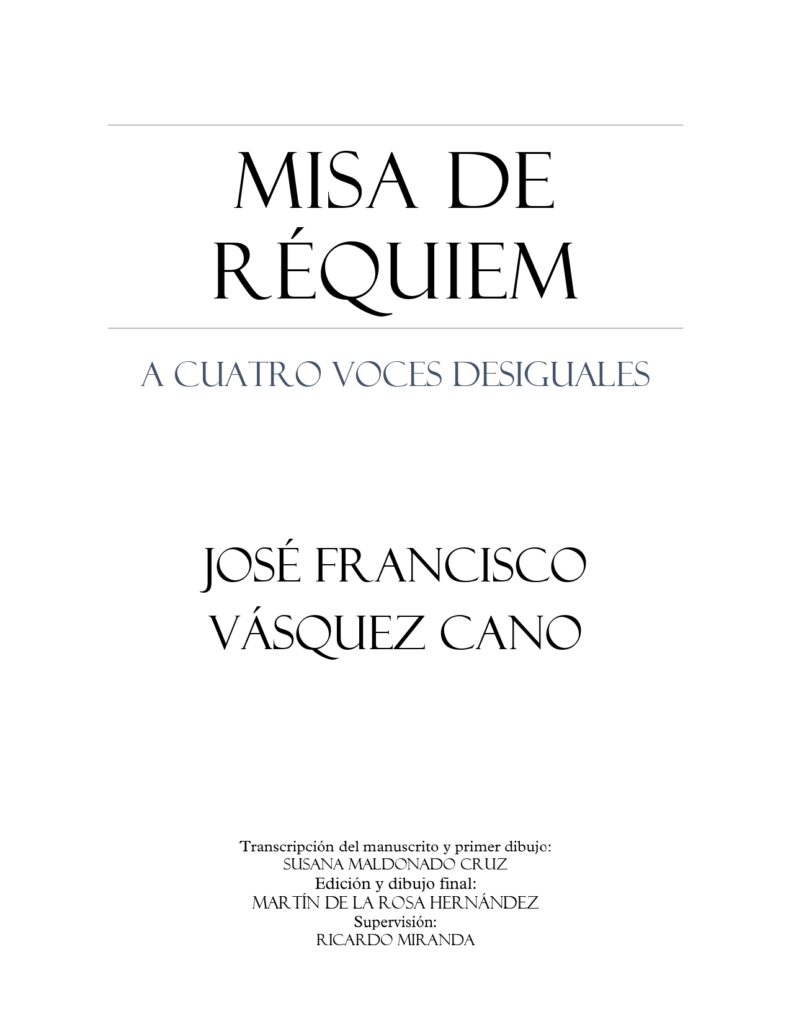

Misa de réquiem - A cuatro voces desiguales

José Francisco Vázquez Cano

El caso del maestro José F. Vásquez forma parte de una larga lista de notables músicos mexicanos, apenas conocidos por especialistas en la materia, pero totalmente ignotos para el gran público en general, y ha de servir para recapacitar en lo que a mi entender una sociedad como la nuestra debe corregir, si no quiere seguir exponiendo el patrimonio artístico del país a pérdidas irremediables.

Hace 38 años me vino una pregunta que he demorado en ir respondiendo poco a poco hasta este día: ¿Cómo es posible que no se conozca la existencia de un corpus musical tan vasto como diverso, integrado por casi 200 partituras?

La búsqueda, localización, rescate y preservación de la obra musical de José F. Vásquez, además de representar mi vinculación filial como su heredero, protagoniza también la historia de una reivindicación que constituye un orgullo y un legado para mis descendientes.

La primera alianza que forjé contra el olvido la hice con Gabriel Pareyón. Cuando lo conocí era un joven compositor e investigador en pos del mismo fantasma -uno de los gran des de la música mexicana. Le entregué a Gabriel el primer catálogo de la obra que había yo elaborado con la ayuda del maestro Aurelio Tello, tras haber descubierto gran parte del corpus musical de José F. Vásquez, arrumbado y fuera de catálogo, en una bodega plagada de trebejos y pupitres rotos dentro de la entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM, de la cual había sido uno de sus fundadores. Cabe señalar que también fundó y fue el director titular durante 25 años de la hoy OFUNAM, así como el primer jefe del Servicio de Radio de la Universidad, es decir, Radio UNAM.

Muy poco tiempo después, por fortuna, yo habría de ir encontrando más cómplices por el camino, como Samuel Máynez, quien al frente de Alauda Ensamble habría de grabar dos de los lieder en voz de Minerva Hernández. O Ignacio Mariscal, que meses antes había grabado dos Romanzas para violonchelo y piano, y con quien me une la misteriosa sincronía de haber nacido, el mismo día del mismo mes del mismo año… El misterio es lo más hermoso, diría Nietzsche. Yo no he dejado de sonreír cada vez que las sincronicidades han marcado mi camino.

Hace nueve años tuve la suerte de hallar a otra de las alianzas más importantes contra el olvido de mi padre: Enid Negrete, quien desde entonces acompaña mi labor con el amoroso compromiso de quienes aman y respetan el arte y que luchan por devolverlo a la realidad.

De ese modo a veces mágico, el hallazgo de mis complicidades se ha convertido en una larga lista que tras casi cuatro décadas no ha dejado de crecer; los Vasquezianos, como les digo, su ayuda, su ánimo y su trabajo, me han sido imprescindibles para no rendir el empeño frente a la realidad. De una larga lista de distinguidos músicos, destaco a Ludwig Carrasco, Ricardo Acosta, Vladimir Curiel, Josué Olvera, Víctor Nájera e Israel Barrios, así como a José Guadalupe Flores y Arturo Nieto. Gracias a ellos y a su amoroso trabajo, yo he podido escuchar las notas grabadas del espíritu de mi padre, por primera vez.

Asimismo, la edición de la partitura del Réquiem a cuatro voces desiguales (1926), de José F. Vásquez, es el resultado de una serie de voluntades al servicio del arte, como lo ha sido cada una de las escasas ediciones de las obras de mi padre, concretadas hasta la fecha; sin embargo, cada una de ellas representa un paso más para que la luz continúe comiendo sombra, ya que la recuperación en sí de los archivos originales fue apenas el inicio de la batalla contra el olvido, pues la música no existe hasta que se escucha, y para que tal objetivo final se haga realidad, las ediciones son imprescindibles.

La bitácora seguida por el Réquiem para sobrevivir comenzó con su rescate desde una caja de cartón arrumbada dentro de una bodega, entre telarañas y enseres oxidados, donde vine a encontrar parte del archivo integrado hasta hoy por 188 partituras. Muchos años después, su camino hacia la luz despertó por la curiosidad de una persona, la maestra Angélica Ramírez Cruz, quien ha venido haciendo una espléndida labor al frente del coro de la UAM Iztapalapa. El trabajo amoroso y el empeño significaron el siguiente paso hasta que se culminó con su interpretación en la ciudad de Arandas, Jalisco, ciudad natal de mi padre, el 30 de septiembre de 2022, 96 años después de su creación.

De aquella fecha hasta hoy se han continuado los esfuerzos, como el realizado por el maestro Martín de la Rosa, a quien se debe el cuidado Y el amoroso empeño de la edición de la partitura; y gracias al interés de la Coordinación de Extensión Universitaria y de la Jefatura de Actividades Culturales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, encabezadas por Rodolfo Palma Rojo y Raúl Gasea Toache, respectivamente, hoy se pone a salvo este legado artístico venido desde un prolongado olvido.

Para finalizar destaco la importancia de este proyecto, y que sea la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, la primera institución dentro del país en editar una partitura de mi padre, un hecho que habla por sí mismo, pues refleja la naturaleza de esta dilatada misión de casi cuatro décadas contra corriente, toda vez que hoy contribuye a que la luz continúe comiendo sombra, para que las nuevas generaciones ejerzan el usufructo de esta tarea. Porque en palabras de Octavio Paz, “yo soy una pausa y me voy…” De ahí que hoy rinda mi más cumplida gratitud para todos quienes han hecho realidad esta iniciativa, perdurable más allá de mi pausa.

Con su generosa contribución, la cultura musical de México ha recuperado un fragmento más de su vasto corpus musical olvidado.

Muchas gracias.

Barcelona, 9 de agosto de 2024.

El compositor y director de orquesta José Francisco Vásquez (Arandas, Jalisco, 1896; Ciudad de México, 1961) es una de varias figuras que a menudo nos hace guiños desde la segunda fila de la historia de la música en México. Como compositor, su música no ha gozado de la fortuna que reconocemos a ciertos de sus contemporáneos ilustres, como Silvestre Revueltas o Carlos Chávez (ambos sólo tres años más jóvenes) ni mucho menos ha sido encumbrada como la de algunos de los compositores que le precedieron, tales como Manuel M. Ponce (1882-1948) o Julián Carrillo (1875-1965). Sin embargo, su destacada labor como director de orquesta y maestro, su notable empeño en erigirse como un importante compositor de óperas y sus infatigables labores musicales que se extendieron por más de cuatro décadas, le aseguran un lugar en la historia que nos apremia para conocer mejor su legado musical.

De las tareas emprendidas por Vásquez destacan la fundación de su Escuela Libre de Música y Declamación -establecida en 1921- y la organización de la Orquesta Sinfónica Popular de la Universidad Nacional (antecedente directo de la actual Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional Autónoma de México). Con esta orquesta -en cotitularidad con el violinista y director José Rocabruna- realizó innumerables presentaciones y estrenos donde lo mismo figuraron significativas audiciones de partituras mexicanas que la primera ejecución nacional del conjunto de las sinfonías de Piotr Ilich Chaikovski. De manera enfática, el nombre de Vásquez ha quedado vinculado a la historia de la ópera mexicana, lo mismo por su interés y reposición de Atzimba de Ricardo Castro (que dirigió en 1935) o de Due amori de Rafael J. Tello (dirigida en 1933) que por los estrenos de sus propias óperas y operetas: Los compañeros de la hoja (opereta en 2 actos, 1911); Los mineros (ópera en 3 actos, 1916); Monna Vanna (extraviada, sobre un argumento de Maurice Maeterlinck); Citlali (1922), El mandarín (en un acto, 1923); El rajáh (drama lírico en un acto, 1923); Don Vasco Núñez de Balboa (inacabada, 1961) y El último sueño (ópera lírico dramática en un acto, 1928) cuyo postergado estreno en 1961 llevó a un joven Plácido Domingo en el papel de Enrique. A las obras para la escena lírica, siguen en el catálogo de Vásquez géneros que delatan su formación pianística y escolástica: 4 sinfonías y tres conciertos para piano y orquesta, amén de muchas otras piezas para piano, conciertos para violín y diversas partituras de música de cámara.

Llama la atención que durante la mayor parte del siglo XX las tareas del director de orquesta y del compositor convivieron y se confundieron en la trayectoria de tantas figuras. Si Chávez o Carrillo fueron directores prominentes, ni qué decir de los protagonistas de generaciones posteriores a Vásquez, como Francisco Savín, Héctor Quintanar, Eduardo Mata o Luis Herrera de la Fuente (que estudió y trabajó con Vásquez), quienes esgrimieron la batuta y la pluma con igual prestancia pero desigual fama. En este gran conjunto de compositores-directores ciertos nombres resultan más conocidos por una u otra labor y es raro encontrar un equilibrio entre ambas facetas. Acaso en un futuro -cuando su música se conozca mejor y goce de apreciación crítica- la figura de José F. Vásquez sea un ejemplo al respecto; hoy sólo encontramos unas cuantas ventanas por donde asomarnos a su producción musical para emprender tal ejercicio crítico.

Una de ellas se abre con la presente edición de su Misa de Réquiem, a cargo de Martín de la Rosa. Escrita en 1926 y dedicada ”A la santa y venerada memoria de mis seres queridos” la obra se aleja en formato y alcance tanto de la gran tradición de las misas de difuntos escritas a lo largo del siglo XIX como de las piezas fúnebres compuestas por famosos contemporáneos de Vásquez como Benjamin Britten (1913-1976) o Igor Stravinski (1882-1971). Anteriormente compuestos para el servicio religioso que les da nombre, el controvertido Requiem K. 626 (1791) de Wolfgang Amadeus Mozart (que fue tocado fragmentariamente en la misa de difuntos del propio autor y luego en el funeral de Beethoven) fue la partitura que cambió el sentido y función de tales piezas y una rápida incursión al género nos muestra que, a lo largo del siglo XIX, los autores de réquiems abandonaron el culto, para inscribirse en la cultura, de acuerdo con la famosa descripción de Theodor Adorno. En efecto, obras como el Requiem für Mignon (escrito en 1849 e inspirado a Schumann por un personaje literario de Goethe) o la famosa Messa da Requiem (que Giuseppe Verdi dedicó en 1864 al poeta Alessandro Manzoni y que no se estrenó en iglesia alguna sino en el proscenio del Teatro alla Scala) hicieron del género una composición netamente laica, teñida de matices literarios. Más apegado a la práctica religiosa, por haberse ganado la vida como organista, Gabriel Fauré terminó un famoso réquiem en 1890 que destaca, entre otras cosas, por estar escrito en un lenguaje musical donde la sencillez de su escritura fue puesta al servicio de una musicalidad refinada y conmovedora que le ha valido una vida propia en grabaciones y conciertos muy alejada del culto. En oposición, acaso la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler (1894) -con sus Ritos fúnebres preliminares (Todtenfeier, como él escribió)- sea el renovado flujo hacia la grandilocuencia y la tragedia, un retorno que el deslumbrante War Requiem (1962) de Benjamin Britten se encargará de culminar en su acepción de conjuro musical ante los horrores de las dos guerras mundiales que asolaron al mundo en el siglo XX. Stravinski, por el contrario, no tuvo mayores afectos en mente al escribir sus Requiem Canticles (1966), que es una de las partituras seriales más estudiadas y conocidas de su autor y donde, ante todo, se aprecian sus recónditos procesos formales en una esfera enteramente moderna, del todo alejada del pathos romántico.

Resulta sorprendente que la partitura de Vásquez no pueda adscribirse a ninguna de las famosas vertientes aquí enumeradas, lo que permite inferir que su poética se localiza en un ámbito más íntimo y local; a su vez, ello nos devela que su Réquiem es, en efecto, un lamento de cámara, una partitura personal y deliberadamente discreta. Escrita para coro y cuerdas con acompañamiento de órgano (aquí se publica la reducción para voces y acompañamiento ad libitum de órgano preparada a partir de un manuscrito del compositor localizado en la Biblioteca Cuicamatini de la Facultad de Música de la UNAM), un gesto de su concepción nos remite de inmediato a las prácticas añejas del canto litúrgico: la frase Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis fue musicalizada por el autor como una falsa entonación, es decir, como una línea melódica que imita las antiguas entonaciones gregorianas pero que se acomoda a la tonalidad de la obra (Do menor) y que se escuchará, idéntica, tres veces (dos en el Requiem aeternam inicial, y una al final, en el Lux aeterna). Por lo demás, sólo la entonación de esa frase interrumpe una escritura homogénea y continua, donde las cuatro voces desenvuelven una escolástica trama contrapuntística que se prolonga por todos los movimientos. Y en oposición a las prácticas tradicionales donde las distintas partes del texto alternaban polifonía con canto llano, Vásquez no realizó tal distinción y las musicalizó todas. De igual forma, le aleja de cualquier intención religiosa el hecho de haber musicalizado la famosa sequentia de Tomás Celano, el Dies Irae que la propia iglesia acabó por prohibir definitivamente en sus misas de difuntos. Si bien la prohibición sólo se remonta al Segundo Concilio Vaticano de 1969, ya el texto había sido extirpado del Réquiem de Fauré en virtud de su acentuado contraste con el resto de los textos de la misa y por su vehemente dramatismo que linda en el terror. Vásquez, ajeno a tales claroscuros, musicalizó la famosa secuencia sin mayor dramatismo y sin detenerse a realizar madrigalismo alguno. Véase, por ejemplo, su tratamiento del famoso verso de la Sequentia:

Confutatis maledictis

flamis acribus addictis

Voca me cum benedictis

en el que no hay pausa ni distinción alguna cuando acomete su tercera línea, en clara diferencia respecto a lo que hicieron Mozart o Verdi, por citar las más famosas instancias de dichos versos.

Decíamos que la partitura tiene por sustancia una escritura donde las cuatro voces desenvuelven una trama contrapuntística de indudable corte académico. A esta característica debe añadirse su singular tratamiento textual: la indicación “a cuatro voces desiguales” -que es del propio compositor, quien no la explicó- resulta extraña en el ámbito de las dotaciones y, a mi entender, alude al hecho de que dichas voces no siempre cantan el mismo texto de forma simultánea. Tal proceso es habitual en toda escritura polifónica, pero la Misa de Réquiem que nos ocupa adquiere gracias a esto al menos tres variantes en su textura. En ocasiones la partitura es del todo homófona (véanse, por ejemplo, los primeros trece compases del Absolve Domine o el inicio de la Sequentia). Una segunda variante resulta del tratamiento polifónico imitativo que es característico de toda escritura contrapuntística (véase, por ejemplo, el Quam olim Abrahae con su entrada imitativa en todas las voces a partir del compás 45 de la Sequentia). Pero es la tercera variante, donde la desigualdad o heterofonía de las voces es deliberada, la que llama la atención. Por ejemplo, mientras las tres voces inferiores cantan, cada una a su tiempo, la frase Rex tremendae majestatis / qui salvandos salvas gratis; (Sequentia, compás 80 y ss.) la voz superior no duda en yuxtaponer la siguiente frase del texto, Salva me, fons pietatis. El resultado es, precisamente, una extrema desigualdad de voces que recuerda los arcaicos motetes medievales donde, incluso, se cantaba en varios idiomas al mismo tiempo. Tal procedimiento heterofónico puede apreciarse a lo largo de la obra y contrasta marcadamente con aquellas secciones en franco tratamiento homófono que adquieren así un renovado sentido de plegaria como, por ejemplo, en el Domine Jesu Christe que es un coral neoclásico que delata la filiación de Vásquez al llamado Retour à Bach que caracterizó la producción musical de varios autores a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Pese a su tratamiento correcto y convencional, acaso sean en ese u otros pasajes homófonos donde este singular Réquiem alcance sus momentos de mayor intensidad expresiva.